- Historia

- Etiopatogenia

- Anatomía del

cuello de la vejiga – Las ansas del cuello

vesical - Fisiología del

cuello vesical - Sintomatología

- Clasificación

- Diagnóstico

- La flujometría

miccional - Ecografía

- Radiología

- En resumen

- Tratamiento

- Resumen y

Conclusiones - Bibliografía

La dificultad para iniciar y mantener el libre curso de

la micción, es un síntoma frecuente de las

inflamaciones y los tumores prostáticos, así como

de las enfermedades de las vesículas seminales y de muchas

malformaciones y disfunciones vésico-uretrales. En

ausencia de esos motivos, los mismos síntomas, los padecen

un 0,8 % de la población general de cualquier edad y sexo,

entre los que sólo la mitad de ellos, consultan a un

médico o son considerados como sicóticos

(1).

Historia

La obstrucción del cuello vesical, sin causa

aparente, fue descrita por G. Guthrie en 1834, como una

enfermedad "independiente de procesos orgánicos

determinanantes, que provoca una contractura muscular del cuello

de la vejiga y pérdida de la elasticidad a ese nivel."

(2).

Este fenómeno se han prestado a muchas

controversias tanto en su denominación, etiopatogenia,

diagnóstico y tratamiento.

Mercier en 1841, sugirió que la dificultad para

iniciar y mantener una micción normal, "en ausencia de un

tumor o un cálculo en la vejiga", que era debida a una

"atonía y atrofia de la musculatura vesical, que provocaba

una disminución de la fuerza del chorro miccional"

(3).

La disuria sin causa que la justificara, fue observada

por Young (1913), en 52 varones, de los que 17 de ellos, eran

menores de 50 años (4).

La teoría de que este fenómeno puede ser

debido a un estado de contractura sostenida del cuello vesical,

fue propuesta por Chetwood en 1913, proceso al que

denominó "prostatismo sin próstata" (5).

En 1922, Legueu, llamó "enfermedad del cuello

vesical" o "disectasia del cuello vesical" a la

obstrucción del cuello vesical, sin causa orgánica

que la justificara, localizada en el cuello de la vejiga y capaz

de obstruir el libre curso de la orina dando síntomas

obstructivos (6).

En 1927, G. Maríon, describió la

enfermedad que lleva su nombre, como una dificultad miccional que

comienza en la juventud, debida a la "hipertrofia de la

musculatura y fibrosis del cuello vesical", capaz de dar los

mismos síntomas que la hipertrofia prostática en

los hombres de mayor edad" (7).

En 1931, en su tesis de doctorado, Cuello de Vejiga",

Armando Trabucco, hizo la primera descripción del

músculo propio del cuello vesical como un arco muscular,

que "disponiéndose en forma de herradura, rodea al cuello

de la vejiga por detrás. Esta estructura actuando como un

esfínter hipertrofiado, puede provocar disuria y

obstrucción" (8).

La idea de Maríon de que la obstrucción

primaria del cuello de la vejiga es una enfermedad

congénita, fue compartida por Badenoch en 1948, quien la

comparó con la hiperplasia pilórica y al

cardioespasmo de los recién nacidos. (9).

Gil Vernet S., en su "Patología Urogenital", en 1953

(10) y García, y Casal y Guzmán, en 1963 (11),

describen al cuello vesical como un área de

transición entre la vejiga y la uretra, rodeada de dos

ansas musculares transversales, que la rodean respectivamente por

delante y detrás en forma de dos herraduras enfrentadas

entre si.

Bodian en 1957, analizando tacos de piezas operatorias,

señaló que en la obstrucción no tumoral del

cuello vesical, se encontraba una fibroelastosis del tejido

conjuntivo que reemplazaba a las fibras musculares a ese nivel.

(12).

Young, en 1965, sugirió que el cuadro

histológico descrito por Bodian, era una reacción

intersticial secundaria a procesos infecciosos locales derivados

de la próstata inflamada (13).

Kaplan y King en 1970, lo describen como un proceso en

el que participan el tejido muscular normal, la musculatura

hipertrofiada y el reemplazo del tejido elástico por

fibrosis intersticial (14).

Esta mezcla de tejido muscular, conjuntivo y

elástico, explicaría los diferentes tipos de

obstrucción y las diferentes respuestas

terapéuticas a los tratamientos médicos.

El concepto de que la obstrucción primaria del

cuello vesical, es una enfermedad congénita, posiblemente

iniciada como una espasticidad muscular que evoluciona con la

edad, ha sido propuesto por Turner-Warwick en 1970

(15).

Presman y col. en 1972, atribuyeron esta

obstrucción urinaria a una hiperplasia fibromuscular

más que a un proceso conjuntivo de fibroelastosis

(16).

En 1975, los estudios urodinámicos de Bates (17)

y Woodside en 1980 (18), demostraron que en estos casos, la

musculatura del cuello de la vejiga no se relaja suficientemente

durante la micción, fenómeno que denominaron

"disinergia del cuello vesical" término que

reemplazó al de "disectasia del cuello vesical" propuesto

pos Legueu en 1922 (6).

Etiopatogenia

Es posible que en estos casos, la obstrucción

primaria del cuello vesical que ocurre en la micción,

comience como una falla en la relajación de la musculatura

que lo rodea y que este proceso progrese gradualmente a una

fibroelastosis, para que una vez establecida en este estado, ya

no responda a los bloqueadores ganglionares y miorrelajantes

específicos, como lo hacen los procesos funcionales

exclusivos (Yalla y col.- 1981) (19).

No se ha aclarado todavía, si la enfermedad

comienza como una fibroelastosis muscular desde el inicio, es una

contractura muscular primaria, activa y sostenida, como si las

fibras musculares del cuello de la vejiga permanecieran

"inmutables" en una conducta similar a la que ocurre en la

continencia, o si el proceso comienza como una miotonía

intrínseca que no puede ser bloqueada adecuadamente y

evoluciona a una hipertrofia muscular.

Ha sido aceptado que la arquitectura muscular del cuello

vesical está formada por dos ansas musculares que dependen

de diferentes neuroreceptores y no por fibras circulares

reguladas como un esfínter por un sistema unificado para

ellas (8-10-11).

Es motivo de controversia si la falla de

relajación del cuello vesical ocurre en todas las fibras

que lo rodean, o si lo hace preferente o exclusivamente en el

músculo propio del cuello vesical.

Es importante responder a estos interrogantes, ya que si

se acepta la diferente sensibilidad neuroreceptora que cada una

de las ansas cervicales, puedan tener, se podrá considerar

la posibilidad mejorar el manejo de su dinámica con las

drogas correspondientes y selectivas para cada una de

ellas.

Anatomía

del cuello de la vejiga – Las ansas del cuello

vesical

El cuello vesical es el área interpuesta entre la

vejiga y la uretra.

En esta zona, la mucosa vesical cubre las fibras

musculares del detrusor.

La estructura muscular de esta región,

está formada, en la mitad posterior, por el trígono

y en la mitad anterior, por las fibras vésico-uretrales

plexiformes que se prolongan con las longitudinales de la uretra

(Fig.1/a-6).

Por debajo del trígono y de la capa muscular

plexiforme, el cuello vesical está rodeado por dos ansas o

herraduras musculares transversales de concavidades enfrentadas.

Una anterior y otra posterior (Fig. 1/a y b). La anterior

está formada con fibras de recorrido transversal que en

forma de arco o herradura abierta hacia atrás rodean por

delante y los costados al orificio del cuello de la vejiga. Es el

ansa del detrusor o ansa de Henle (10-11) (Fig. 1/b y 2/b). Estas

fibras, rodean al cuello por delante y los costados, se dirigen

hacia atrás y deslizándose por debajo del

trígono superficial, forman un trígono medio, al

entrecruzarse las fibras de un lado con el del otro, (Fig.

1/b-11).

Las expansiones más laterales, del ansa del

detrusor, se prolongan hacia la pared posterior de la vejiga y

alcanzando al uréter terminal de cada lado, lo rodean

respectivamente formándole una vaina o envoltura muscular

(vaina muscular de Waldeyer) (Fig. 1-2-3- 4-5).

Fig. 1: El área del cuello

vesical

1: Uréter propiamente dicho. 2:

Uréter terminal rodeado por la capa muscular de Waldeyer.

3: Uréter submucoso. 4: Trígono superficial. 5:

Pared lateral de la vejiga. 6: Fibras musculares submucosas

vésico-uretrales (capa plexiforme). 7: Músculo

propio del cuello vesical. 8: Ansa del Detrusor o ansa de Henle.

9: Uretra. 10: Pared posterior de la vejiga. 11: Trígono

medio. 12: Pilar externo de la capa muscular de

Waldeyer.

Entre la capa muscular de Waldeyer y el uréter,

existe una fascia de tejido areolar que facilita el deslizamiento

ureteral a través de la pared vesical durante las fases de

distensión y contracción de la vejiga (fascia de

Waldeyer).

El ansa del detrusor o ansa de Henle y sus

prolongaciones, tienen un aspecto macroscópico similar a

las fibras del detrusor..

El ansa posterior que rodea por detrás al cuello

de la vejiga, está formada por el músculo propio

del cuello vesical (8-10-11).

Esta estructura muscular tiene un cuerpo medio, cubierto

por el trígono superficial y el trígono medio y dos

expansiones laterales que se expanden por las paredes laterales

de la vejiga, Fig. 2, 3, 4.

Fig. 2: Las dos ansas del cuello vesical

y el trígono medio.

a: músculo propio del cuello vesical. b:

el ansa del detrusor

c: orificio uretral. d: trígono

medio.

Fig.3: Esquema de las proyecciones

laterales del músculo propio del

cuello vesical y las del ansa del

detrusor.

Fig. 4: Esquema de las proyecciones

laterales y uretrales del músculo

propio del cuello

vesical.

Las fibras del músculo propio del cuello vesical

son pálidas y de fina estriación. Conformado en

forma de herradura, rodea al cuello vesical por detrás y

sus costados Sus fibras más caudales se prolongan con las

circulares de la uretra (Fig. 4, 5).

Fig. 5: El ansa del detrusor (ansa de

Henle) y el músculo propio

del cuello

vesical.

Fisiología

del cuello vesical

Cuando la vejiga está vacía, los orificios

uréterovesicales y el cuello vesical se mantienen

cerrados. Esa circunstancia se mantiene a pesar del aumento de

volumen y presión que puedan ocurrir en la vejiga en los

esfuerzos y el llenado.

En el inicio de la micción, el cuello vesical se

abre lentamente, precediendo en forma de un mecanismo reflejo a

la contracción del detrusor (20).

Durante la micción, la

relajación del cuello vesical es premonitoria, oportuna,

completa y sostenida.

Cuando en la micción, el cuello vesical no se relaja en

forma oportuna y sostenida, es un fenómeno anormal que

Woodside designó con el término de "disinergia del

cuello vesical" (18)

El cierre del cuello vesical actúa como un

obstáculo que propende a la continencia y evita el reflujo

del semen a la vejiga durante la eyaculación.

Según Bates (17), el término de

"disinergia del cuello vesical", debe ser empleado como una

denominación urodinamica sin considerar los factores que

lo provocan, ni tener en cuenta su condición de ser

congénita o adquirida, neurogénica o no

neurogénica, asintomática o acompañada de

síntomas.

La contracción de la vejiga, asociada a una

contracción simultánea del cuello vesical provoca

una presión vesical elevada, fenómeno designado por

Turner Warwick (15) y Presman (16) con el término de

"disinergia detrusor-cuello".

La dificultad en la apertura el cuello vesical, (no

neurogénica, no inflamatoria, no tumoral) puede ser debida

a una miotonía o a un proceso de

fibro-mío-esclerosis establecido en forma primaria o

secundaria a la anterior.

Los receptores del cuello vesical, así como los

de las vesículas seminales son predominantemente

adrenérgicos y las fibras musculares de estas estructuras,

se contraen cuando son estimulados "in vitro" con norepinefrina

(19, 20, 21, 22).

No ha sido definitivamente aceptado, si existe

uniformidad en la densidad de receptores

alfa-1-adrenérgicos, en la vertiente del músculo

propio del cuello vesical y en la correspondiente, de los

fascículos del ansa del detrusor (23, 24, 25).

Los receptores alfa 1 adrenérgicos predominan en

el cuello vesical trígono y uretra, hecho confirmado por

Gallego y col. (30-31), Caine y Raz (21), Benson y col. (36), Ek

y cols. (38), y Awad y col. (39-40).

Las fibras musculares del ansa del detrusor, son gruesas

y rosadas, muy similares a las del detrusor, mientras que las del

músculo propio del cuello vesical y el trígono, son

pálidas y de estriación fina.

Estas diferencias macroscópicas pudieran estar

relacionadas con una diferente calidad en los neuroreceptores de

la contractilidad muscular.

En las fibras del músculo propio del cuello

vesical, trigono y uretra, se encuentra una mayor densidad de

receptores alfa-1-adenérgicos así como de

terminales nerviosas no colinérgicas y no

adrenérgicas que en las del detrusor (26-

27-28).

La similitud de las fibras del ansa del detrusor con las

propias del detrusor, sugiere que la calidad y densidad de sus

receptores puede ser semejante..

Esto sugiere que, existiría en el ansa del

detrusor una predominancia de receptores B adrenérgicos

muscarínicos – colinérgicos y no alfa 1

adrenérgicos como ocurre en el músculo propio del

cuello de la vejiga.

Los estudios de Gallego y col. en 1992 (30-31) apoyan la

existencia de receptores colinérgicos en el cuerpo y el

cuello vesical, con respuesta contráctil a la

acetilcolina, antagonizada por atropina. Estos hallazgos

habían sido descritos en el 1969 por Todd y Mack (32),

Anderson y Frederick en 1972 (34) y Borda y col. los confirmaron

en el 1982 (35).

Caine y cols. en 1975, (21) descubrieron receptores

colinérgicos en la cápsula prostática y

Benson y cols. en 1979 (36) los encontraron también junto

a los adrenérgicos en el área anterior de la base

de la vejiga, zona que corresponde al borde anterior del cuello

vesical donde se ubica el ansa del detrusor.

Estos hallazgos sugieren que es posible que ocurra la

contracción simultanea de la vejiga y el tracto de salida

cuando estos receptores se estimulan con dogas

colinérgicas en vejiga hipocontráctiles como lo ha

observado Yalla y col. en 1981 (19). Este fenómeno ya

había sido observado por Khanna en 1976, quien lo

atribuyó a una activación de los receptores

nicotínicos en esos niveles (37). Esta teoría es

coherente en el sentido que la contracción del detrusor se

acompaña de un "aumento de tracción o mantenimiento

en posición intravesical" del uréter terminal, en

función de contribuir a evitar el reflujo

vésico-ureteral. Esta "tracción" sería

ejercida a través de la capa muscular de Waldeyer que

proviene del ansa del detrusor.

Los pacientes con obstrucción primaria del cuello

vesical, tienen una personalidad tenso-ansiosa

"simpaticotónica", que sugiere de que este estado puede

estar condicionado por una mayor riqueza de receptores

adrenérgicos en todo el organismo, propiedad de la que

participaría también el cuello de la

vejiga.

No se ha encontrado todavía suficiente cantidad

de receptores beta-adrenérgicos en el cuello vesical, que

al estimularlos con norepinefrina, respondieran con una

relajación muscular a ese nivel.

Esta ausencia o atenuación de beta receptores en

el tracto de salida puede explicar la escasa respuesta

clínica a la modificación de la presión de

cierre del cuello vesical, con fármacos agonistas o

bloqueantes beta-adrenérgicos (30-31).

Los hallazgos de receptores

colinérgicos en el ansa del detrusor, es

relevante para considerar la posibilidad de que la

asociación farmacológica

de anticolinérgicos con alfa -1- bloqueantes,

sería de utilidad en vistas a

facilitar la relajación del cuello en sus dos

vertientes, anterior y posterior, con el uso combinado de estas

drogas (observación personal).

Sintomatología

Los síntomas de la obstrucción primaria

del cuello vesical, comienzan habitualmente en la juventud,

alrededor de los 15 a 35 años.

Poco menos de la mitad de los pacientes

reconocen haber sido o lo son todavía enuréticos.

Las primeras manifestaciones clínicas puede ser solamente

de hipersensibilidad perineal o dolor espástico perineal

rotulados como prostatodinea. Otras son la demora en el inicio de

la micción, la debilidad en la proyección del

chorro miccional, el chorro entrecortado, la polaquiuria de

preferencia diurna y la dificultad para orinar en

público.

Estos síntomas aparecen y se acentúa por

periodos y son influenciados por factores emocionales.

El paciente reconoce, que desde su infancia, el volumen

y proyección de su chorro miccional nunca ha sido

"competitivo" con la de otros varones.

Algunos ya han sido asistidos con tratamientos

psiquiátricos para controlar la irritabilidad padecida

desde muy joven.

La mitad de ellos han tenido o tienen,

eyaculación precoz desde el comienzo de su vida

sexual.

Habitualmente los niños son traídos por

sus padres, por síntomas irritativos e "infecciones

urinarias" recidivantes, habitualmente con conteo de colonias

negativas o no significativas.

Cuando son mayores, algunos, han sido catalogados como

portadores de una prostatitis no infecciosa crónica o

prostatodínea.

El diagnóstico diferencial con estas entidades es

difícil ya que en una tercera parte de los casos, la

inflamación y el dolor en la próstata sin causa

aparente, están presentes.

Muchos tienen polaquiuria diurna, nicturia y urgencia

miccional como síntomas únicos.

Solamente el 50% de ellos, cuando son evaluados con un

estudio urodinámico, tienen inestabilidad motora del

detrusor.

En los que han pasado la edad de los 45 años, la

asociación con una HPB en forma de un pequeño

lóbulo medio, es posible y si así ocurre, pueden

tener fenómenos obstructivos importantes a despecho de una

glándula prostática pequeña. Este proceso

denominado de "próstata atrapada" consigue que la

operación desobstructiva sobre el cuello vesical y la

próstata pequeña, permita conseguir una

micción "liberada" sin molestias.

Los motivos de consulta mas frecuentes son:

• Varón tenso-ansioso de menos de 50

años de edad

• Los síntomas han comenzado hace "muchos

meses o años"

• Demora en el inicio de una, varias o todas las

micciones.

• Chorro miccional de pobre proyección o

entrecortado.

• Incapacidad o demora para orinar en

público

• Necesidad de orinar frecuentemente, sentado o en

varios tiempos.

• Sensación de "vaciamiento incompleto" y

goteo terminal.

• Los síntomas desaparecen o se

atenúan durante el sueño

• Muchos tienen problemas psiquiátricos,

fobias y pánico.

• La asociación con

eyaculación precoz y enuresis infantil

ocurre en una cuarta parte de ellos.

Clasificación

Aunque la obstrucción primaria del cuello vesical puede

padecerla preferentemente los varones púberes,

también se ha descrito en niños y mujeres.

Esta condición puede ser primaria,

secundaria, congénita o adquirida, estructural o

funcional.

Hay diferentes causas de obstrucción del cuello

vesical. (Cuadro I).

Cuadro I

Sintomatología

La obstrucción funcional primaria del

cuello vesical puede no dar síntomas permanentes. Puede

ser un signo que se manifieste sólo cuando el paciente

"está nervioso". Se caracteriza por la incapacidad de

iniciar sin demora y mantener la forma y caudal del chorro de una

o todas las micciones.

En algunos y no todos los que la padecen, tiene la

posibilidad de poder revertir o atemperar los síntomas con

el tratamiento psiquiátrico ayudado o no con drogas

ansiolíticas, antidepresivas y bloqueadores

alfa-1-adrenérgicos (42).

La obstrucción primaria estructural u

orgánica del cuello vesical es una entidad que da sus

primeros síntomas en la adolescencia. En estos casos, los

tejidos del cuello vestal están modificados, por

hiperplasia, hipertrofia muscular o reemplazada por esclerosis y

en estas condiciones los síntomas son constantes y

evolutivos. Al pasar los 40 años de edad, la

asociación con un pequeño adenoma de la

próstata en forma de un lóbulo medio intensifica

los síntomas y puede provocar retención de

orina.

La obstrucción primaria debe ser diferenciada de

las obstrucciones secundarias provocadas por procesos

congénitos o adquiridos, inicialmente ubicados en otros

sitios, como el sistema nervioso (Disfunción

vésico-uretral neurogénica), inflamaciones o

tumores de los tejidos vecinos: vejiga, próstata,

trígono, uréter, corresponder a reacciones

cicatriciales de traumatismos o cirugía a ese nivel,

así como a compresiones externas como un tumor pelviano,

quistes o tumores de las vesículas seminales u otros

procesos compresivos o expansivos de la pelvis.

Diagnóstico

Para decidir la oportunidd de un tratamiento

desobtructivo es necesario certificar el diagnostico de la

existencia, naturaleza y evolución de la

obstrucción. El diagnóstico se basa

fundamentalmente en un diagnóstico de exclusión de

otros procesos capaces de provocar los mismos síntomas. El

interrogatorio, el examen clínico general, el examen

físico completo, ver orinar al paciente, la larga

evolución de los síntomas, la ausencia de

infección urinaria comprobada, la ausencia de hematuria y

la toma de los reflejos rotulianos y aquilianos, son

parámetros suficientes como para descatar un proceso

tumoral, infeccioso o neurológico que expliquen los

síntomas.

La

flujometría miccional

La flujometría miccional, ha sido

erróneamente sobrevalorada en la intención de

determinar la existencia de una obstrucción infravesical y

exigir a ese método el diagnóstico de la la

naturaleza que la provoca.

Para interpretar una flujometría, no sólo

se debe tener en cuenta la falta de proyección del chorro,

los datos aportados por el interrogatorio y el examen

físico, sino que se debe tener en cuenta otros factores

que la modifican, como el sexo, la capacidad y contractilidad

vesical, el volumen orinado y la circunstancia en que se realiza

ese examen (41-47-48) . Voluntariamente una persona normal, puede

orinar en forma completa sin tener deseo miccional. La

única condición necesaria es tener una

mínima cantidad de orina en la vejiga (20.30 ml) y

conseguir una completa relajación de su uretra.

El perfil de una flujometría miccional aporta

sólo un diagnóstico presuntivo de

obstrucción pero no localiza el tipo ni la naturaleza del

proceso que la origina. Es un procedimiento debe hacerse con el

paciente en privacidad para facilitar su relajación. El

paciente debe tener un deseo miccional semejante al que tiene

normalmente para orinar.

No se debe aumentar innecesariamente el volumen del

llenado ya que eso puede alterar el patrón de

flujo.

Para ser correctamente evaluada, la flujometría

miccional debe ser hecha en dos o tres oportunidades en el mismo

día y en diferentes horas.

Los valores del flujo, varían con el volumen

vesical, la edad y el sexo.

Normalmente un adulto joven, en una micción de

más de 150 ml, debe vaciar totalmente su vejiga, mostrar

un perfil regular y un flujo máximo de más de 15

ml/seg. (Fig. 7-a).

Estos valores muestran "sólo un grafico

compatible con la normalidad" ya que definitivamente y

por si solos, no aseguran de que no haya obstrucción.

(41-42-43-44).

Fig. 7: Patrones de flujo

a:"normal" b: A-B-C, patrones

"sospechosos de obstrucción"

La idea de que el valor del flujo máximo pudiera

ser de importancia para definir obstrucción, ha motivado

la confección de tablas o nomogramas tanto para los flujos

máximos como para los valores de flujo promedio para ambos

sexos. Este parámetro depende de muchos factores y

varía de acuerdo al nomograma que se considere: Siroky y

col. (48-51-52), Drach y col. (53), o el propuesto por el grupo

de Liverpool (54-55).

Según Batista y col. (56) en una serie de 238

flujometrías hechas en 173 individuos, comprobaron

una discordancia del 18% de los flujos máximos al

estudiarlos de acuerdo al nomograma propuesto por Siroky y

col. y con el propuesto por el grupo de

Liverpool.

De cuerdo a estos controles el porcentaje

de pacientes "obstruidos" varía de según el

nomograma que se aplique, 24% para el de Drach, 57% en el de

Siroky y 75.2% en los de Liverpool.

Algunos que mostraban flujo obstructivo,

eran normales en otros. Los resultados del nomograma de Drach no

coincidían en el 33% con los valores controlados por el

nomograma de Siroky y en el 50% cuando se los analizaba con los

del grupo de Liverpool.

De acuerdo a estas observaciones, el valor del flujo

máximo por si sólo, es insuficiente para

decidir la existencia de una obstrucción

miccional.

Los valores del flujo máximo, no sólo

varían con la edad y sexo sino que también

con el volumen de orina eliminado (Cuadro II) (57).

Edad en años | Volumen mínimo orinado | Varones Qmx en ml/seg. | Mujeres Qmx en ml/seg. |

4 – 7 | 100 | 10 | 10 |

8 – 13 | 100 | 12 | 15 |

14 – 15 | 200 | 21 | 18 |

46 -65 | 200 | 12 | 15 |

66- 80 | 200 | 9 | 10 |

Cuadro II: Valores

mínimos aceptables como normales de flujo

máximo

(según Abrams, Feneley,

Torrens -1983)

Una correcta interpretación de un flujo con un

perfil obstructivo, debe ser considerado no solo por sus

parámetros específicos sino también en su

relación con la correspondiente presión

intravesical simultánea e instantánea que lo

acompaña.

Esta relación es fundamental para mantener una buena

excreción renal ya que si la vejiga debe soportar

presiones anormalmente altas es posible que ocurran alteraciones

de la función renal (Chancellor y col.-1991) (58).

Este fenómeno no puede ser analizado con solo el

registro de un flujo miccional.

Valores bajos de flujo, pueden estar combinados con

presiones miccionales altas o bajas del detrusor y esto es

importante para considerar el concepto de

obstrucción.

Valores normales de flujo, pueden estar asociados con

valores altos o normales de presiones miccionales

intravesicales.

En las mujeres, un flujo miccional normal puede ocurrir

sin ningún aumento de la presión del detrusor y la

micción conseguida en esa circunstancia ocurrir por la

sola relajación de la musculatura del piso

pelviano.

Para establecer límites que definan

obstrucción, han establecido cifras consideradas normales

entre la presión máxima de flujo y la

presión vesical durante la micción en personas

normales de ambos sexos de menos de 45 años (Cuadro

III).

Cuadro III: Valores de la presión

vesical y flujo máximo durante la

micción en personas

normales menores de 45 años…

El registro simultáneo de la presión del

detrusor y el flujo máximo durante la micción es el

único método que permite distinguir objetivamente

si la resistencia que opone la uretra al flujo es normal o

está aumentada y existe obstrucción del tracto

urinario inferior.

La obstrucción infravesical puede ser monitoreada

por la resistencia mínima uretral ofrecida al flujo

máximo (Rmn). De las fórmulas propuestas, el

cociente obtenido entre el valor de la presión

intravesical sobre el cuadrado de la presión de flujo en

el momento de flujo máximo, es una referencia que puede

orientar acerca de la existencia o no de obstrucción en

ese registro: Rmin=Pves/Qmax 2

Para micciones entre 200 y 400 ml, teniendo en cuenta la

máxima presión intravesical al flujo máximo,

el valor más alto de resistencia uretral aceptada para

considerar la ausencia de obstrucción, es el cociente de

0.6 en los varones y de 0.2 en las mujeres (57-63).

Patrones de flujo, de bajos valores, de tiempo

prolongado y con registros oscilantes, hacen sospechar una

micción anormal pero no certifican la localización

de una obstrucción.(Fig. 7-b)

La determinación de los valores de

presión/flujo aunque son útiles para analizar la

existencia de una obstrucción infravesical, es una

maniobra urodinamica que obliga al cateterismo uretral o a una

cistostomía suprapúbica con un fino catéter

de doble corriente, ya que en niños o en estenosis del

cuello vesical en el adulto, el paso de un catéter puede

de por sí provocar obstrucción o falsear los

resultados (66). El estudio de presión/flujo, si bien es

un elemento muy importante en el diagnóstico de

obstrucción infravesical, por sus limitaciones

instrumentales, debe ser reservado para cuando otros elementos de

diagnóstico menos invasivos no puedan llegar a un

diagnóstico de certeza.

Cuando los patrones de flujo miccional sean

constantemente anormales, si los antecedentes y el examen

físico lo justifica, debe ser solicitada una

ecografía del aparato urinario pre y postmicción y

una uretrocistografía retrógrada y miccional. Un

estudio urodinámico compatible con obstrucción,

sólo indica esa condición y su etiología no

se debe prejuzgar sólo por ese examen. Ni una

perfilometría uretral ni una imagen de perfil de "flujo

obstructivo", permiten identificar en que lugar ocurre el

trastorno.

Una flujometría "normal" NO excluye una

obstrucción.

Ecografía

El valor de los estudios ecográficos en la

evaluación de la obstrucción del cuello vesical, se

ha incrementado en base al desarrollo tecnológico y a la

experiencia recogida por lo estudios iniciados por Richards y

col. en 1994 (68). La obstrucción del cuello vesical puede

ser sospechada por las imágenes ecográficas de la

cistografia miccional por la señal hipoecoica ovoidea que

aparece por delante del cuello vesical (Fig. 8).

Fig. 8: Imagen miccional

ecográfica de "obstrucción del

cuello vesical" (según

Richards y col.-1991)

a) Imagen ovoidea hipoecoica por delante del

cuello vesical.

b) Cuello vesical en la cistografia

ecográfica miccional

Con la visualización de orina residual, la

ecografía vesical, pre y postmiccional, puede sugerir una

obstrucción del cuello vesical.

La determinación de orina residual persistente,

sólo sugiere pero no confirma una obstrucción

infravesical. Sólo indica que la vejiga no ha completado

su vaciado.

Un cuello vesical que en la ecografía miccional no se

abre ampliamente,

no es un fenómeno que definitivamente indique

obstrucción al flujo a ese nivel.

La ecoflujometría miccional sólo es una imagen

ecográfica Y NO una señal urodinámica.

Estas imágenes y la existencia de orina residual

pueden ser debidos a:

a una obstrucción permanente o transitoria

del cuello vesicalal cierre prematuro del cuello de la

vejigaa una falla en la contracción sostenida del

detrusora una dificultad en la relajación de la

uretrael residuo ser debido al vaciado de un uréter

con reflujoa la incompleta evacuación de un

divertículo vesical.al transitorio vaciado incompleto de la

vejiga.

La ecografía vésico-uretral es útil para

colaborar en el diagnóstico diferencial de la

obstrucción primaria del cuello vesical con otras

patologías capaces de simularla pero resulta insuficiente

para asegurarla.

Radiología

La clínica de la obstrucción del cuello

vesical, contó con los aportes de Heckenbach y Lichtenberg

en el siglo XX, quienes iniciaron los estudios

radiológicos en Urología.

La calibración del cuello vesical y la uretra con

bujías, para conocer el grado de obstrucción, es un

método estático y no dinámico y no

corresponde usarlas en el diagnóstico de una

obstrucción miccional.

Los eventos que ocurren en la obstrucción

primaria del cuello vesical deben ser documentados con estudios

urovideoscópicos combinados con urodinámicos de

presión/flujo y actividad bioeléctrica del

esfínter en forma simultánea, (no siempre

disponibles en los centros médicos

convencionales).

Habitualmente el urograma excretor y la uretrografía

retrógrada y miccional con "stop test", son métodos

más accesibles y pueden se suficientes para el

diagnóstico.

Estos parámetros, permiten

determinar el sitio de la obstrucción

infravesical y son capaces para analizar asociaciones

patológicas (70).

La uretrografía retrógrada

La uretrografía retrógrada fué

usada por muchos años como el estudio básico por

imágenes fundamental para el diagnóstico de la

enfermedad del cuello vesical. García y Casal en 1953 (64)

han señalado, con este método, signos directos e

indirectos de la enfermedad del cuello vesical.

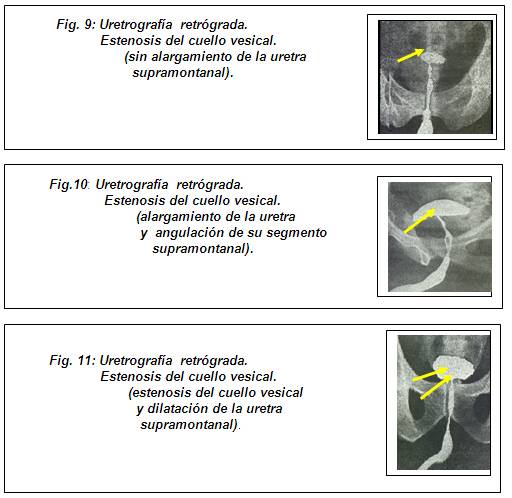

(Fig.: 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Signos directos

• Estenosis del cuello vesical.

• Alargamiento de la porción supramontanal

de la uretra.

• Angulación del segmento supramontanal de

la uretra.

• Dilatación de la uretra

supramontanal

• Imagen de "la gota suspendida"

Signos indirectos

• Hipertrofia del ligamento

interuretérico

• Hipertrofia trigonal.

• Deformación de la imagen

vesical.

Estos signos radiológicos pueden estar asociados

o mostrarse en forma aislada.

Videocistouretrografía miccional

La videocistouretrografía miccional es un método

confiable en determinar el sitio de la obstrucción

infravesical en ambos sexos.

La cistouretrografía miccional normal (Fig. 14),

se caracteriza por :

1- Embudización premiccional del cuello

vesical2- Apertura de la uretra membranosa e inicio

del flujo miccional3- El "stop test" provoca el cierre de la

uretra a nivel del esfínter. Ese fenómeno se

acompaña con el barrido retrógrado del

contenido de la uretra proximal hacia la vejiga y distalmente

hacia la uretra..4- Reiniciada la micción, el residuo

miccional en la vejiga es mínimo.

Fig. 14: Cistouretrografia

miccional videoscópica normal.1-Imagen cerrada del cuello

vesical en la etapa premiccional. 2- Inicio de la apertura del

cuello vesical. 3-Apertura con embudización de la uretra

supramontanal. 4- Micción en curso. 5- En el "stop test",

la interrupción voluntaria de la micción en curso,

interrumpe la micción. 6- Ocurre un barrido

retrógrado hacia la vejiga y la uretra supramontanal se

expande, si no existe una hipertrofia de la próstata,

adoptando previamente una imagen de cono de vértice

inferior. 7- Escasa orina residual

postmiccional.

En la obstrucción primaria del cuello vesical se

comprueba: (Fig. 15)

1- Falta la embudización del cuello vesical en la

etapa premiccional.

2- Flujo miccional delgado e intermitente.

3- En el "stop test", la uretra supramontanal retiene su

contenido

demorando el reflujo hacia la vejiga (Signo de

Whiteside) (69).

5- Residuo postmiccional frecuente

Fig. 15: Cistouretrografía

miccional videoscópica. Obstrucción

primaria del cuello

vesical.

1- Imagen del cuello cerrado en la etapa

premiccional

2- Ausencia de embudización del cuello

vesical en la

etapa premiccional.

3- Flujo miccional delgado y

entrecortado.

4- Falla en el vaciado de la uretra supramontanal

en el

"stop test" (Signo de Whiteside) adoptando

previamente una imagen de cono de

vértice superior

5- Residuo

postmiccional.

Los signos de la "gota suspendida" de la

uretrografía retrógrada y la falta de reflujo

retrógrado a la vejiga en el "stop test", detectado en la

cistouretrografía miccional son signos radiológicos

patognomónicos de la obstrucción primaria del

cuello vesical (64).

Los estudios uro-video-dinámicos

Los eventos urodinámicos de la obstrucción

del cuello vesical pueden ser documentados con estudios

videoscópicos combinados con urodinámicos de

presión/flujo y actividad bioeléctrica del

esfínter en forma simultánea (Fig. 16).

Fig.16: Registro videourodinámico

de obstrucción del cuello vesical

PA: Presión abdominal. PD:

Presión del detrusor al máximo flujo: 98

cm

H2O. FLUJO: Presión del Q/m

=9mll/seg. La imagen videoscópica

miccional muestra una estenosis a

la altura del cuello vesical.

El 50 % de los pacientes con obstrucción primaria

del cuello vesical, tienen un cistometrograma con inestabilidad

motora del detrusor.

En la cistouretrografia miccional, el cuello vesical no

se embudiza y el flujo miccional cuando aparece, es fino y

entrecortado, con imágenes oscilantes que coinciden con

los esfuerzos para orinar.

Los esfuerzos miccionales se acompañan de

sobreactividad bioelélectrica del esfínter de la

uretra.

Muchos,

Muchos,

muestran una buena complacencia vesical y una capacidad aumentada

de la vejiga, mientras que otros tienen una complacencia y

capacidad vesical disminuida con cistogramas de paredes

trabeculadas y divertículos (62-69)

Tan pronto como la micción ocurre, se observa un

flujo de baja presión máxima asociado a una

presión elevada del detrusor, que sugiere un proceso

infravesical obstructivo. La imagen videoscópica localiza

en el cuello de la vejiga el sitio de la

obstrucción.

Página siguiente  |